商周時期洞穴遺址——石鼓山遺址

關于石鼓山遺址,麥兆良神父在其《粵東考古發現》一書中有記載:“石鼓山峰呈美麗的尖錐形,峰頂山石嶙峋,環山之中有一片土地顯示出人類長期居住和生活的歷史。”麥兆良推測該遺址是一個祭祀場所。“對于最早信奉宗教的先民來說,陡峭的山坡便是神圣的祭壇,而花崗巖石則是永久的祭臺。”

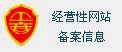

石鼓山遺址圖

據汕尾市博物館館長、副研究館員練娟介紹,石鼓山遺址是目前在我市發現的唯一一處史前先民洞穴遺址。遺址周邊林木茂盛,有平原、山地、湖泊,宜漁宜獵宜耕,具有適合先民長期居住的自然環境。這些洞穴可能是在周邊生活的先民作為庇護和活動場所,從出土石臼、石杵(一種磨制糧食的工具)推測,也有可能是一處工場。

練娟認為,從遺址的形態,麥兆良關于該遺址是一處祭祀場所的推測也有一定的可能性,但此次考古沒有發現有關古人類祭祀的痕跡和物品,因為沿海的酸性土壤、頻繁的臺風、咸濕的海風等原因,其歷史形態很難保存,有關古人祭祀的痕跡和遺物可能因年代久遠而湮沒,期待今后有更進一步的發現。

遺址調查現場

石鼓山海撥高度約15米,山勢陡峭,方圓占地約1800平方米,山腳東北即是波光粼粼、海產品豐饒的白沙湖。石鼓村內有一條淡水溪注入白沙湖,今已干涸。石鼓山為黃褐色土質山,山上多花崗巖巨石,巨石重疊堆砌形成大小十八個天然洞穴,多數洞穴呈狹長狀,洞穴之間前后相通,仿若迷宮。

石鼓山洞穴出土陶片

2019年1月13日,中山大學人類學院和汕尾市博物館組成汕尾沿海地帶考古隊,對石鼓山洞穴遺址進行考古。考古隊在洞口發現石臼、石杵和磨制石錛和石戈殘件,在洞穴周邊發現一些陶片,陶片包括夾砂紅褐陶、夾砂灰陶和夾砂黑褐陶,少量飾有繩紋,大多數為素面紋,此外還有少量的泥質方格紋硬陶,可辨認的器型主要為罐和釜。陶片的零星散落點幾乎遍布整座石鼓山山坡,其中主要集中點在十八洞西北部的陡坡上,因為山坡坡度超過45度,幾乎無法站立,推測為遺址上部文化層被雨水沖刷下來形成的淤積層。考古隊在該地點布設了3.5×1.5米的小探溝,在遺址上部的平地布設了1×2米的小探溝,發現有厚度為20-30厘米的文化層。文化層不同層次出土有形成年代序列的陶片和石器。洞穴內地面已被石砌臺階和水泥封閉,原生形態被破壞,古人類在洞內活動情況已無法考察,但是在洞口的斷面山可以看到,水泥平面下面也壓有包含陶片的文化層。根據出土遺存推測遺址年代為新石器晚期至商周時代,距今3500-3000年。

記者:沈綠洋

粵公網安備 44150202000069號

粵公網安備 44150202000069號